Le livre de Qohelet

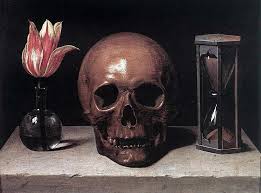

Le livre de Qohelet pose une question fondamentale : quel est le sens de la vie ? L'auteur respire un profond pessimisme à travers cette affirmation "Vanité des vanités, tout est vanité". A-t-il raison ? Au crépuscule de nos vies, beaucoup prendrons sans doute conscience que bien des choses sont futiles.

Le livre de Qohelet pose une question fondamentale : quel est le sens de la vie ? L'auteur respire un profond pessimisme à travers cette affirmation "Vanité des vanités, tout est vanité". A-t-il raison ? Au crépuscule de nos vies, beaucoup prendrons sans doute conscience que bien des choses sont futiles.

Auteur et date

Selon le premier verset du livre, l'auteur se nomme "Qohelet", un terme basé sur une racine hébraïque "qahal" qui signifie la foule, le rassemblement et, comme verbe, « rassembler ».

Cette racine sera traduite en grec dans la Septante, par "ekklesia", future désignation de l'Eglise. La traduction de Qohelet s'est donc faite naturellement en "Ecclésiaste". On parlera donc plutôt du livre de Qohelet si on suit la Bible hébraïque et du livre de l'Ecclésiaste si on suit la Septante.

Dans les deux premiers chapitres, l'auteur se décrit lui-même comme le fils de David et roi d'Israël à Jérusalem, un sage au sein d'une cour de gens brillants. Ces indices pourraient désigner le roi Salomon.

Cette opinion a été abandonnée par beaucoup de critiques modernes, qui pensent actuellement que Qohelet est le fruit d'une tradition pseudépigraphique, voulant se présenter comme propos d'un sage connu et respecté.

Le texte hébreu est caractéristique d'une langue tardive, avec des termes empruntés à l'araméen (aramaïsmes) et au persan. On trouve de nombreux contacts avec le monde grec. L'ouvrage a du être rédigé au début de la période grecque, peut-être au début du 3ème siècle avant Jésus-Christ.

En ce qui concerne l’auteur, il s’agit certainement de quelqu'un de riche confronté aux problèmes de l’aristocratie de Jérusalem. Certains chercheurs pensent qu’il était un enseignant privé et payé, n’ayant aucun lien avec l’enseignement prodigué au Temple. Son intégration dans les Ketuvim (les Écrits, la troisième partie de la Bible hébraïque) montre qu’il a été utilisé par la suite comme un livre didactique.

Les chercheurs modernes qui étudient Qohélet observent plusieurs indices montrant que le texte n’a pas pu être écrit à l’époque de Salomon (Xe siècle av. J.-C.), mais plutôt beaucoup plus tard, probablement entre le IIIᵉ et IIᵉ siècle av. J.-C.. Les deux grands ensembles d’arguments sont en effet linguistiques et culturels :

1. Arguments linguistiques

Hébreu tardif : le style de Qohélet n’est pas celui de l’hébreu biblique classique (celui qu’on trouve dans les livres attribués à l’époque monarchique comme Samuel ou les Proverbes), mais plutôt de l’« hébreu postexilique », proche de celui d’Esdras, Néhémie ou Chroniques.

Qohélet emploie fréquemment la particule שֶׁ- (she-) comme relatif (qui, que), par exemple en Qo 1,9 :

"מַה־שֶּׁהָיָה" (mah-shehayah, « ce qui a été »). Or, dans l’hébreu classique (époque monarchique), on utilise plutôt ֲשֶׁר (asher) comme relatif. L’usage de שֶׁ- est typique de l’hébreu mishnaïque (IIᵉ siècle ap. J.-C.) et déjà présent dans Qohélet → indice d’une langue tardive.

Araméismes : on trouve des tournures de phrases et du vocabulaire influencés par l’araméen, langue de communication courante à l’époque perse et hellénistique. Exemple : des structures grammaticales qui n’apparaissent pas dans l’hébreu ancien.

Qohélet emploie des tournures et des mots empruntés à l’araméen, langue dominante à l’époque perse et hellénistique :

הִתְחַשֵּׁב (hithḥashév, “réfléchir, calculer”) en Qo 7,25 : construction verbale proche de l’araméen.

פִּתְגָם (pitgam, “décret, mot officiel”) en Qo 8,11 : mot araméen, aussi utilisé dans le livre d’Esther (rédigé à l’époque perse).

Mots perses et grecs : certains termes étrangers (probablement empruntés au persan ou au grec) apparaissent, ce qui n’aurait pas été le cas à l’époque de Salomon, bien antérieure à ces influences.

פַּרְדֵּס (pardes, “verger, parc”) en Qo 2,5 : mot d’origine persane, qui donnera le grec paradeisos (“paradis”).

Certains commentateurs voient aussi des influences de concepts grecs (comme la vanité du savoir, la recherche du bonheur matériel), même si les emprunts lexicaux grecs directs sont rares.

Enfin, des expressions comme הֲבֵל הֲבָלִים (hevel havalim, “vanité des vanités”) sont typiques de Qohélet et de l’hébreu tardif : répétitions emphatiques, formules poétiques condensées.

Qohélet utilise aussi beaucoup de constructions analytiques (verbe + infinitif), qui rappellent davantage l’hébreu de la Michna que celui des Proverbes. Ces indices montrent bien que Qohélet appartient à une phase tardive de la langue hébraïque, postérieure à l’exil à Babylone, et plus probablement à l’époque perse ou hellénistique.

2. Arguments culturels et historiques

Réflexion philosophique : le livre résonne avec des thèmes proches de la pensée grecque (stoïcisme, scepticisme, recherche du sens de la vie), ce qui cadre avec l’époque hellénistique.

Contexte social : Qohélet décrit un monde bureaucratique et commercial, avec des réalités urbaines complexes, bien différentes de la monarchie unifiée de Salomon.

Vision du roi : même si l’auteur se présente comme « fils de David, roi à Jérusalem », le ton est plus une mise en scène littéraire qu’un récit autobiographique. On sent que l’identité salomonienne est une fiction utilisée pour donner autorité au discours.

Donc, sur cette base, la grande majorité des biblistes pensent que Qohélet n’est pas Salomon, mais un auteur juif anonyme qui écrit en se réclamant symboliquement de lui, plusieurs siècles plus tard.

Le message

Qohelet est un livre unique dans la Bible, dont le ton est profondément original. Son objet est d'explorer la condition humaine, à partir de son intelligence et de son expérience. Ses conclusions sont sans appel, centrées sur une formule qui est devenue proverbiale : Vanité des vanités, tout est vanité! Quel profit pour l'homme dans toute la peine dont il peine sous le soleil ?

Pour lui, la vie est vide, sans consistance, comme de la fumée que l'on ne peut saisir et que le moindre souffle disperse. L'homme est prisonnier d'un cycle d'éternels recommencements : il n'y a rien de nouveau sous le soleil!

L'homme s'agite et souffre, sans connaître son avenir, toujours à la merci d'un aléa. Qo 6,12 Et qui sait ce qui convient à l'homme pendant sa vie, tout au long des jours de la vie de vanité qu'il passe comme une ombre ? Qui annoncera à l'homme ce qui doit venir après lui sous le soleil ?

Contrairement à la littérature de Sagesse traditionnelle qui affirme que le bien sera récompensé sur cette terre, Qohelet ne se fait aucune illusion. Les méchants ne sont pas sanctionnés ni d'ailleurs les justes récompensés ! Qo 8,14 Il y a une vanité qui se fait sur la terre : il y a des justes qui sont traités selon la conduite des méchants et des méchants qui sont traités selon la conduite des justes. Je dis que cela aussi est vanité.

Dans ce livre se confrontent la pensée grecque et la pensée juive, principalement autour de la question de la sagesse. Qohélet opère une critique assez virulente de la sagesse traditionnelle, telle que présentée dans les Proverbes, et plus spécifiquement de la théologie de la rétribution (« il m’arrive un malheur parce que je n’ai pas été gentil »). Il la balaie complètement et accepte que le monde dans lequel il vit soit incompréhensible, sans logique. En vérité, le livre est même une charge terrible contre les autres auteurs de livres de Sagesse : Qo 1,13 J'ai mis tout mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une mauvaise besogne que Dieu a donnée aux enfants des hommes pour qu'ils s'y emploient.

En aucun cas l'auteur n'accuse Dieu de cet état de fait. C'est l'homme qui est responsable, à cause de son désir insatiable, générateur d'angoisse et de frustration. Même l'homme le plus comblé, comme le roi Salomon, demeure insatisfait. L'auteur n'ira guère plus loin. Il constate, mais n'apporte pas vraiment de solutions. En tout état de cause, Qohélet n'est pas un livre recommandé en phase de dépression...

Plan

-

Le livre se compose de réflexions, sans véritable lien les unes avec les autres. Toutes concourent à la même interrogation ; quel est le sens de la vie.

- En-tête du livre (1,1-3)

- L'éternel recommencement (1,4-11)

- L'insatisfaction du roi Salomon (1,12-2,13)

- La mort commune au sage et au sot (2,14-17)

- L'homme dont la peine n'est pas récompensée (2,18-26)

- Le temps qui s'impose (3,1-8)

- Ce qui est bon pour l'homme (3,9-15)

- L'absence de justice (3,16-22)

- Les faibles opprimés, au point que la mort vaut mieux que la vie (4,1-3)

- Jalousie et désir effréné (4,4-8)

- La vie solitaire (4,9-12)

- Perte des illusions concernant un changement de règne (4,13-16)

- Au sujet de la pratique cultuelle (4,17-5,6)

- L'Etat (5,7-8)

- Les richesses (5,9-6,6)

- Considérations variées (6,7-7,24)

- Au sujet de la femme (7,25-29)

- Autres maximes: profiter de la vie tant qu'il est temps (8,1-17)

- Vanité de la sagesse et de la vertu (9,1-18)

- Autres considérations (10,1-20)

- Prudence et audace (11,1-10)

- Penser à Dieu avant d'être mort (12,1-8)

- Conclusion (12,9-14)

Texte

1,1 Paroles de Qohéleth, fils de David, roi à Jérusalem. 2Vanité des vanités, dit Qohéleth, vanité des vanités, tout est vanité.

Prologue

3Quel profit y a-t-il pour l’homme de tout le travail qu’il fait sous le soleil ? 4Un âge s’en va, un autre vient, et la terre subsiste toujours. 5Le soleil se lève et le soleil se couche, il aspire à ce lieu d’où il se lève. 6Le vent va vers le midi et tourne vers le nord, le vent tourne, tourne et s’en va, et le vent reprend ses tours. 7Tous les torrents vont vers la mer, et la mer n’est pas remplie ; vers le lieu où vont les torrents, là-bas, ils s’en vont de nouveau. 8Tous les mots sont usés, on ne peut plus les dire, l’œil ne se contente pas de ce qu’il voit, et l’oreille ne se remplit pas de ce qu’elle entend. 9Ce qui a été, c’est ce qui sera, ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera : rien de nouveau sous le soleil ! 10S’il est une chose dont on puisse dire : « Voyez, c’est nouveau, cela ! » – cela existe déjà depuis les siècles qui nous ont précédés. 11 Il n’y a aucun souvenir des temps anciens ; quant aux suivants qui viendront, il ne restera d’eux aucun souvenir chez ceux qui viendront après. Confession du roi Salomon 12Moi, Qohéleth, j’ai été roi sur Israël, à Jérusalem. 13J’ai eu à cœur de chercher et d’explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C’est une occupation de malheur que Dieu a donnée aux fils d’Adam pour qu’ils s’y appliquent. 14J’ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil ; mais voici que tout est vanité et poursuite de vent. 15Ce qui est courbé, on ne peut le redresser, ce qui fait défaut ne peut être compté. 16Je me suis dit à moi-même : « Voici que j’ai fait grandir et progresser la sagesse plus que quiconque m’a précédé comme roi sur Jérusalem. » J’ai fait l’expérience de beaucoup de sagesse et de science, 17j’ai eu à cœur de connaître la sagesse et de connaître la folie et la sottise ; j’ai connu que cela aussi, c’est poursuite de vent. 18Car en beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d’affliction ; qui augmente le savoir augmente la douleur.

Chapitre 2

1Je me suis dit en moi-même : « Allons, que je t’éprouve par la joie, goûte au bonheur ! » Et voici, cela aussi est vanité. 2Du rire, j’ai dit : « C’est fou ! » Et de la joie : « Qu’est-ce que cela fait ? » 3J’ai délibéré en mon cœur de traîner ma chair dans le vin et tout en conduisant mon cœur avec sagesse, de tenir à la sottise, le temps de voir ce qu’il est bon pour les fils d’Adam de faire sous le ciel pendant les jours comptés de leur vie. 4J’ai entrepris de grandes œuvres : je me suis bâti des maisons, planté des vignes ; 5je me suis fait des jardins et des vergers, j’y ai planté toutes sortes d’arbres fruitiers ; 6je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau une forêt de jeunes arbres. 7J’ai acheté des esclaves et des servantes, j’ai eu des domestiques, et aussi du gros et du petit bétail en abondance plus que tous mes prédécesseurs à Jérusalem. 8J’ai aussi amassé de l’argent et de l’or, la fortune des rois et des Etats ; je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et, délices des fils d’Adam, une dame, des dames. 9Je devins grand, je m’enrichis plus que tous mes prédécesseurs à Jérusalem. Cependant ma sagesse, elle, m’assistait. 10Je n’ai rien refusé à mes yeux de ce qu’ils demandaient ; je n’ai privé mon cœur d’aucune joie, car mon cœur jouissait de tout mon travail : c’était la part qui me revenait de tout mon travail. 11Mais je me suis tourné vers toutes les œuvres qu’avaient faites mes mains et vers le travail que j’avais eu tant de mal à faire. Eh bien ! tout cela est vanité et poursuite de vent, on n’en a aucun profit sous le soleil.

Bilan décevant

12Je me suis aussi tourné, pour les considérer, vers sagesse, folie et sottise. Voyons ! que sera l’homme qui viendra après le roi ? Ce qu’on aura déjà fait de lui ! 13Voici ce que j’ai vu : On profite de la sagesse plus que de la sottise, comme on profite de la lumière plus que des ténèbres. 14Le sage a les yeux là où il faut, l’insensé marche dans les ténèbres. Mais je sais, moi, qu’à tous les deux un même sort arrivera. 15Alors, moi, je me dis en moi-même : Ce qui arrive à l’insensé m’arrivera aussi, pourquoi donc ai-je été si sage ? Je me dis à moi-même que cela aussi est vanité. 16Car il n’y a pas de souvenir du sage, pas plus que de l’insensé, pour toujours. Déjà dans les jours qui viennent, tout sera oublié : Eh quoi ? le sage meurt comme l’insensé ! 17Donc, je déteste la vie, car je trouve mauvais ce qui se fait sous le soleil : tout est vanité et poursuite de vent.

En dévoilant la « vanité » de ce à quoi généralement nous accordons de l’importance, l’Ecclésiaste établit d’abord une stricte égalité entre tous, sans exception. En effet, lorsque tombe ce qui servait à se distinguer de l’autre, c’est-à-dire ce qui faisait la valeur illusoire du « moi », apparaît alors ce qui égalise en attribuant à chacun une même valeur. C’est la raison pour laquelle la mort est pensée par l’Ecclésiaste comme une opération décisive du dénuement. La mort est la manifestation le plus radicale de l’être nu. Elle retire les ornements factices et égalise les humains. « Le sage a les yeux là où il faut ; l’insensé marche dans les ténèbres. Mais je sais moi qu’à tous les deux un même sort arrivera » (2,14), dit l’Ecclésiaste. Et plus loin, il ajoute : « Tout est pareil pour tous : un sort identique pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pour celui qui est impur, pour celui qui offre un sacrifice et pour celui qui n’offre pas de sacrifice ; il en est ainsi du bon comme du pécheur, de celui qui prête serment comme de celui qui craint le serment » (9, 2-3). Il y a l’égalité du sort pour autant qu’on ne postule aucune rétribution après la mort. C’est le cas de l’Ecclésiaste qui ne croit pas à une promesse de récompense ou de jugement après la mort, pas plus qu’il ne se range à l’idée traditionnelle qu’une longue vie serait le signe tangible d’une récompense divine. Jean-Daniel Causse. Voir le lien dans la bibliothèque.

18Moi, je déteste tout le travail que j’ai fait sous le soleil et que j’abandonnerai à l’homme qui me succédera. 19 Qui sait s’il sera sage ou insensé ? Il sera maître de tout mon travail, que j’aurai fait avec ma sagesse sous le soleil : cela aussi est vanité. 20 J’en suis venu à me décourager pour tout le travail que j’ai fait sous le soleil. 21 En effet, voici un homme qui a fait son travail avec sagesse, science et succès : C’est à un homme qui n’y a pas travaillé qu’il donnera sa part. Cela aussi est vanité et grand mal. 22 Oui, que reste-t-il pour cet homme de tout son travail et de tout l’effort personnel qu’il aura fait, lui, sous le soleil ? 23 Tous ses jours, en effet, ne sont que douleur, et son occupation n’est qu’affliction ; même la nuit, son cœur est sans repos : cela aussi est vanité. 24 Rien de bon pour l’homme, sinon de manger et de boire, de goûter le bonheur dans son travail. J’ai vu, moi, que cela aussi vient de la main de Dieu. 25 « Car qui a de quoi manger, qui sait jouir, sinon moi ? » 26Oui, il donne à l’homme qui lui plaît sagesse, science et joie, mais au pécheur il donne comme occupation de rassembler et d’amasser, pour donner à celui qui plaît à Dieu. Cela aussi est vanité et poursuite de vent.

Chapitre 3 Les temps et la durée

1Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel : 2un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, 3un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour saper et un temps pour bâtir, 4un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, 5un temps pour jeter des pierres et un temps pour amasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour éviter d’embrasser, 6 un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, 7 un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, 8 un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. 9 Quel profit a l’artisan du travail qu’il fait ? 10Je vois l’occupation que Dieu a donnée aux fils d’Adam pour qu’ils s’y occupent. 11Il fait toute chose belle en son temps ; à leur cœur il donne même le sens de la durée sans que l’homme puisse découvrir l’œuvre que fait Dieu depuis le début jusqu’à la fin. 12Je sais qu’il n’y a rien de bon pour lui que de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie. 13Et puis, tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur en tout son travail, cela, c’est un don de Dieu. 14Je sais que tout ce que fait Dieu, cela durera toujours ; il n’y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher, et Dieu fait en sorte qu’on ait de la crainte devant sa face. 15Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu va rechercher ce qui a disparu.

Commentaire 3,1-15

Regarder

Dès le premier coup d'œil, deux moments apparaissent nettement dans ce texte (on devrait dire : dans cette partition) : d'une part, les v. 1 à 8 avec leur rythme à deux temps et, d'autre part, les v. 9 à 15 qui commencent par une question.

Laissons-nous d'abord bercer par le balancement des v. 1 à 8 et emporter par leur musique. Cette petite musique ne touche pas d'abord l'intellect, mais le cœur. D'emblée nous sommes ballottés par le temps, par les actions qui se suivent et ne se ressemblent pas, positives, négatives, dramatiques, joyeuses… Actions banales… Toutes les actions humaines sont-elles ici concentrées ? Pas sûr... On pourrait en ajouter. Remarquons cependant quel est le premier verbe (v. 2) et quel est le dernier mot (v. 8) et admirons ce magnifique encadrement tout entier orienté vers la vie, la vie des êtres, la vie des sociétés.

Laissons-nous alors interpeller par la question du v. 9 : Quel profit a l’artisan du travail qu’il fait ? . Il faut l'écouter, la réécouter. Alors nous serons aptes à entendre le long commentaire de Qohélet. Il y a ce qu'il voit (v. 10-11) et ce qu'il sait (v. 12-15). Et il met Dieu en scène. Pourquoi simplement maintenant ? Lui, le Tout Autre, l'absent, se révèle étonnamment présent. Il ne cesse d'agir : repérons tous les verbes dont il est le sujet et comparons avec ceux dont l'être humain était le sujet dans les v. 2 à 8 : nos activités et l'activité de Dieu sont-elles sur le même registre ? Qu'est-ce Dieu peut faire et pas nous ?

Méditer

Le temps ne s'écoule pas de la même manière pour chacun de nous. "Le temps me dure" dit celui qui souffre ou qui s'ennuie. "On ne voit pas le temps passer" disent les amoureux, les spectateurs d'un bon film ou les passionnés. Certains de nous prennent du temps pour les autres, pour l'avenir, pour des "lendemains qui chantent"... Pour l'Évangile ? Si nous avions des activités à rajouter à la litanie de Qohélet, que mettrions-nous ? Pour lesquelles accepterions-nous de donner et de perdre du temps ?

"Le temps, le temps, je n'ai jamais le temps. À trop vouloir trouver le temps, je perds mon temps. .Le temps, le temps, je n'ai jamais le temps. À trop le chercher tout le temps, je perds mon temps." (Jean Debruynne).

Acceptons-nous de ne pas avoir tout, tout de suite ? Acceptons-nous de "donner du temps au temps", de laisser les choses grandir et arriver ? Pouvons-nous dire, du fond du cœur, avec Qohélet le croyant, que Dieu "fait toute chose belle en son temps" ? Dieu, pas nous ! Dieu qui nous donne le sens de l'éternité et le goût du bonheur. Le bonheur n'est pas pour demain, il est pour aujourd'hui. Les menus plaisirs de la vie ont du prix : prévoir, attendre, et déjà partager du pain, boire un bon vin… avec modération ! A vues humaines, le manger et le boire sont un dû ; aux yeux de Dieu, il s'agit du fruit d'un service fraternel et d'un cadeau pour le travail accompli.

Pris dans le tourbillon de la vie, quelles pauses ménageons-nous ? Le dimanche, jour de la nouvelle création en Christ ressuscité, est-il pour nous un temps de repos, un temps de re-création en famille, avec les amis ? Un temps pour nous replonger, en Église, dans le temps de Dieu ?

Anne Soupa et Gérard Billon (SBEV)

Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel :

| un temps pour enfanter, | et un temps pour mourir ; |

| un temps pour planter, | et un temps pour arracher le plant ; |

| un temps pour tuer, | et un temps pour guérir ; |

| un temps pour détruire, | et un temps pour bâtir ; |

| un temps pour pleurer, | et un temps pour rire ; |

| un temps pour gémir, | et un temps pour danser ; |

| un temps pour jeter des pierres, | et un temps pour en ramasser ; |

| un temps pour embrasser, | et un temps pour s'abstenir d'embrasser ; |

| un temps pour chercher, | et un temps pour perdre ; |

| un temps pour garder, | et un temps pour jeter ; |

| un temps pour déchirer, | et un temps pour coudre ; |

| un temps pour se taire, | et un temps pour parler ; |

| un temps pour aimer, | et un temps pour haïr ; |

| un temps pour la guerre, | et un temps pour la paix. |

La Bible commence par un verset : dans un commencement Dieu créa le Ciel et la Terre, qui comporte 28 lettres dans le texte hébreu… en deux hémistiches de 14 lettres.

Il est donc temps (!) de se rendre compte que 28 jours est le temps du cycle de la vie, du cycle de la femme dans sa fertilité (lié, on le sait, à la durée du mois lunaire) ; le 14e jour étant la césure à l’hémistiche, le jour de la fécondité ! La 14e lettre de l’alphabet est le noun, dont la forme rappelle celle du fœtus recroquevillé dans le ventre de sa mère (voir l’alphabet)…

28 est le nombre d’années au bout duquel les jours de la semaine se retrouvent exactement aux mêmes dates dans le calendrier… 28 est égal à la somme de ses diviseurs (1, 2, 4, 7 et 14) : c’est ce que les mathématiciens appellent un nombre parfait !…

L’alphabet hébreu est donc le symbole du cycle de la vie : il ne pouvait donc que commencer par la lettre aleph, qui est considérée comme LA LETTRE DIVINE, car Dieu est au commencement de tout ; et finir par la lettre aleph, car Dieu est à la fin de tout... Et il est inchangé de toujours à toujours...

C’est pourquoi quand Jésus est censé dire : je suis l’alpha et l’oméga (première et dernière lettres de l’alphabet grec), il dit en fait : je suis l’aleph et l’aleph (première et dernière lettre de l’alphabet hébreu) ! En Apocalypse 1,8 ; 21,6 ; 22,13.

https://garriguesetsentiers.eklablog.com/l-alphabet-hebreu-alphabet-de-la-vie-a106503526

Justice et rétribution

3,16 J’ai encore vu sous le soleil qu’au siège du jugement, là était la méchanceté, et qu’au siège de la justice, là était la méchanceté. 17 Je me suis dit en moi-même : Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour chaque chose et pour chaque action. 18 Je me suis dit en moi-même, au sujet des fils d’Adam, que Dieu veut les éprouver ; alors on verra qu’en eux-mêmes, ils ne sont que des bêtes. 19 Car le sort des fils d’Adam, c’est le sort de la bête, c’est un sort identique : telle la mort de celle-ci, telle la mort de ceux-là ; ils ont tous un souffle identique : la supériorité de l’homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. 20 Tout va vers un lieu unique, tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. 21 Qui connaît le souffle des fils d’Adam qui monte, lui, vers le haut, tandis que le souffle des bêtes descend vers le bas, vers la terre ? 22 Je vois qu’il n’y a rien de mieux pour l’homme que de jouir de ses œuvres, car telle est sa part. Qui en effet l’emmènera voir ce qui sera après lui ?

Chapitre 5

1Que ta bouche ne se précipite pas et que ton cœur ne se hâte pas de proférer une parole devant Dieu. Car Dieu est dans le ciel, et toi sur la terre. Donc, que tes paroles soient peu nombreuses ! 2Car de l’abondance des occupations vient le rêve et de l’abondance des paroles, les propos ineptes. 3Si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l’accomplir. Car il n’y a pas de faveur pour les insensés ; le vœu que tu as fait, accomplis-le. 4Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que faire un vœu et ne pas l’accomplir. 5Ne laisse pas ta bouche te rendre coupable tout entier, et ne va pas dire au messager de Dieu : « C’est une méprise. » Pourquoi Dieu devrait-il s’irriter de tes propos et ruiner l’œuvre de tes mains ? 6Quand il y a abondance de rêves, de vanités, et beaucoup de paroles, alors, crains Dieu.

L’inévitable autorité et ses abus

7Si, dans l’Etat, tu vois l’indigent opprimé, le droit et la justice violés, ne sois pas surpris de la chose ; car au-dessus d’un grand personnage veille un autre grand, et au-dessus d’eux, il y a encore des grands. 8Et à tous, la terre profite ; le roi est tributaire de l’agriculture.

La richesse et ses risques

9Qui aime l’argent ne se rassasiera pas d’argent, ni du revenu celui qui aime le luxe. Cela est aussi vanité. 10Avec l’abondance des biens abondent ceux qui les consomment, et quel bénéfice pour le propriétaire, sinon un spectacle pour les yeux ? 11Doux est le sommeil de l’ouvrier, qu’il ait mangé peu ou beaucoup ; mais la satiété du riche, elle, ne le laisse pas dormir. 12Il y a un mal affligeant que j’ai vu sous le soleil : la richesse conservée par son propriétaire pour son malheur. 13Cette richesse périt dans une mauvaise affaire ; s’il engendre un fils, celui-ci n’a plus rien en main. 14Comme il est sorti du sein de sa mère, nu, il s’en retournera comme il était venu : il n’a rien retiré de son travail qu’il puisse emporter avec lui. 15Et cela est aussi un mal affligeant qu’il s’en aille ainsi qu’il était venu : quel profit pour lui d’avoir travaillé pour du vent ? 16De plus, il consume tous ses jours dans les ténèbres ; il est grandement affligé, déprimé, irrité. 17Ce que, moi, je reconnais comme bien, le voici : il convient de manger et de boire, de goûter le bonheur dans tout le travail que l’homme fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui donne, car telle est sa part. 18De plus, tout homme à qui Dieu donne richesse et ressources et à qui Il a laissé la faculté d’en manger, d’en prendre sa part et de jouir de son travail, c’est là un don de Dieu ; 19non, il ne songe guère aux jours de sa vie, tant que Dieu le tient attentif à la joie de son cœur.

Chapitre 6

1Il y a un mal que j’ai vu sous le soleil, et il est immense pour l’humanité. 2Soit un homme à qui Dieu donne richesse, ressources et gloire, à qui rien ne manque pour lui-même de tout ce qu’il désire, mais à qui Dieu ne laisse pas la faculté d’en manger, car c’est quelqu’un d’étranger qui le mange : cela aussi est vanité et mal affligeant.

La longévité et ses déceptions

3Soit un homme qui engendre cent fois et vit de nombreuses années, mais qui, si nombreux soient les jours de ses années, ne se rassasie pas de bonheur et n’a même pas de sépulture. Je dis : L’avorton vaut mieux que lui, 4car c’est en vain qu’il est venu et il s’en va dans les ténèbres, et par les ténèbres son nom sera recouvert ; 5il n’a même pas vu le soleil et ne l’a pas connu, il a du repos plus que l’autre. 6Même si celui-ci avait vécu deux fois mille ans, il n’aurait pas goûté le bonheur. N’est-ce pas vers un lieu unique que tout va ? L’homme demeure insatisfait 7Tout le travail de l’homme est pour sa bouche, et pourtant l’appétit n’est pas comblé. 8En effet, qu’a de plus le sage que l’insensé, qu’a le pauvre qui sait aller de l’avant face à la vie ? 9Mieux vaut la vision des yeux que le mouvement de l’appétit : cela est aussi vanité et poursuite de vent. 10Ce qui a été a déjà reçu un nom et on sait ce que c’est, l’homme ; mais il ne peut entrer en procès avec plus fort que lui. 11Quand il y a des paroles en abondance, elles font abonder la vanité : qu’est-ce que l’homme a de plus ? 12En effet, qui sait ce qui est le mieux pour l’homme pendant l’existence, pendant les nombreux jours de sa vaine existence qu’il passe comme une ombre ? Qui indiquera donc à l’homme ce qui sera après lui sous le soleil ?

Chapitre 7 Relativité des biens

1Mieux vaut le renom que l’huile exquise, et le jour de la mort que le jour de la naissance. 2Mieux vaut aller à la maison de deuil qu’à la maison du banquet ; puisque c’est la fin de tout homme, il faut que les vivants y appliquent leur cœur. 3Mieux vaut le chagrin que le rire, car sous un visage en peine, le cœur peut être heureux ; 4le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés, dans la maison de joie. 5Mieux vaut écouter la semonce du sage, qu’être homme à écouter la chanson des insensés. 6Car, tel le pétillement des broussailles sous la marmite, tel est le rire de l’insensé. Mais cela aussi est vanité, 7que l’oppression rende fou le sage et qu’un présent perde le cœur. 8Mieux vaut l’aboutissement d’une chose que ses prémices, mieux vaut un esprit patient qu’un esprit prétentieux. 9Que ton esprit ne se hâte pas de s’irriter, car l’irritation vit au cœur des insensés. 10Ne dis pas : Comment se fait-il que les temps anciens aient été meilleurs que ceux-ci ? Ce n’est pas la sagesse qui te fait poser cette question. 11La sagesse est bonne comme un héritage ; elle profite à ceux qui voient le soleil : 12Car être à l’ombre de la sagesse, c’est être à l’ombre de l’argent, et le profit du savoir, c’est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. 13Regarde l’œuvre de Dieu : Qui donc pourra réparer ce qu’Il a courbé ? 14Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, regarde : celui-ci autant que celui-là, Dieu les a faits de façon que l’homme ne puisse rien découvrir de ce qui sera après lui.

Justice et sagesse

15Dans ma vaine existence, j’ai tout vu : un juste qui se perd par sa justice, un méchant qui survit par sa malice. 16Ne sois pas juste à l’excès, ne te fais pas trop sage ; pourquoi te détruire ? 17Ne fais pas trop le méchant et ne deviens pas insensé ; pourquoi mourir avant ton temps ? 18Il est bon que tu tiennes à ceci sans laisser ta main lâcher cela. Car celui qui craint Dieu fera aboutir l’une et l’autre chose. 19La sagesse rend le sage plus fort que dix gouverneurs présents dans une ville. 20Car aucun homme n’est assez juste sur terre pour faire le bien sans pécher. 21D’ailleurs à tous les propos qu’on profère, ne prête pas attention : ainsi, tu n’entendras pas ton serviteur te dénigrer, 22car bien des fois, tu as eu conscience, toi aussi, de dénigrer les autres.

Introuvable sagesse chez l’homme et la femme

23J’ai essayé tout cela avec sagesse, je disais : Je serai un sage. Mais elle est loin de ma portée. 24Ce qui est venu à l’existence est lointain et profond, profond ! Qui le découvrira ? 25Moi, je m’appliquerai de tout cœur à connaître, à explorer, à rechercher la sagesse et la logique, à connaître aussi que la méchanceté est une sottise, une sottise affolante. 26Et je trouve, moi, plus amère que la mort une femme quand elle est un traquenard, et son cœur un filet, ses mains des liens : celui qui plaît à Dieu lui échappera, mais le pécheur se laissera prendre par elle. 27Voilà ce que j’ai trouvé, a dit Qohéleth, en les voyant l’une après l’autre pour trouver une opinion. 28J’en suis encore à chercher et n’ai pas trouvé : Un homme sur mille, je l’ai trouvé, mais une femme parmi elles toutes, je ne l’ai pas trouvée. 29Seulement, vois-tu ce que j’ai trouvé : Dieu a fait l’homme droit, mais eux ils ont cherché une foule de complications.

Chapitre 8 Le sage face au pouvoir

1Qui est comme le sage et sait interpréter cette parole : « La sagesse d’un homme illumine son visage et la dureté de son visage en est transformée » ? 2Moi ! Observe l’ordre du roi, et, à cause du serment divin, 3ne te presse pas de t’écarter de lui, ne t’obstine pas dans un mauvais cas. car il fera tout ce qui lui plaira, 4car la parole du roi est souveraine, et qui lui dira : « Que fais-tu ? »

Le juste ignore l’heure du jugement

5« Celui qui observe le commandement ne connaîtra rien de mauvais. Le temps et le jugement, le cœur du sage les connaît. » 6Oui, il y a pour chaque chose un temps et un jugement, mais il y a un grand malheur pour l’homme : 7il ne sait pas ce qui arrivera, qui lui indiquera quand cela arrivera ? 8Personne n’a de pouvoir sur le souffle vital pour retenir ce souffle ; personne n’a de pouvoir sur le jour de la mort ; il n’y a pas de relâche dans le combat, et la méchanceté ne sauve pas son homme. 9Tout cela, je l’ai vu en portant mon attention sur tout ce qui se fait sous le soleil, au temps où l’homme a sur l’homme le pouvoir de lui faire du mal. La joie reste possible malgré l’absence de rétribution 10Ainsi, j’ai vu des méchants mis au tombeau ; on allait et venait depuis le lieu saint et on oubliait dans la ville comme ils avaient agi. Cela aussi est vanité. 11Parce que la sentence contre l’œuvre mauvaise n’est pas vite exécutée, le cœur des fils d’Adam est rempli de malfaisance. 12 Que le pécheur fasse le mal cent fois, alors même il prolonge sa vie. Je sais pourtant, moi aussi, « qu’il y aura du bonheur pour ceux qui craignent Dieu, parce qu’ils ont de la crainte devant sa face, 13 mais qu’il n’y aura pas de bonheur pour le méchant et que, passant comme l’ombre, il ne prolongera pas ses jours, parce qu’il est sans crainte devant la face de Dieu ». 14 Il est un fait, sur la terre, qui est vanité : il est des justes qui sont traités selon le fait des méchants, et des méchants qui sont traités selon le fait des justes. J’ai déjà dit que cela est aussi vanité, 15 et je fais l’éloge de la joie ; car il n’y a pour l’homme sous le soleil rien de bon, sinon de manger, de boire, de se réjouir ; et cela l’accompagne dans son travail durant les jours d’existence que Dieu lui donne sous le soleil.

La sagesse dépose son bilan de faillite

16Quand j’eus à cœur de connaître la sagesse et de voir les occupations auxquelles on s’affaire sur terre, – même si, le jour et la nuit, l’homme ne voit pas de ses yeux le sommeil – 17alors j’ai vu toute l’œuvre de Dieu ; l’homme ne peut découvrir l’œuvre qui se fait sous le soleil, bien que l’homme travaille à la rechercher, mais sans la découvrir ; et même si le sage affirme qu’il sait, il ne peut la découvrir.

Chapitre 9 Un même sort pour tous

1Oui, tout cela, je l’ai pris à cœur, et voici tout ce que j’ai éprouvé : c’est que les justes, les sages et leurs travaux sont entre les mains de Dieu. Ni l’amour, ni la haine, l’homme ne les connaît, tout cela le devance ; 2tout est pareil pour tous, un sort identique échoit au juste et au méchant, au bon et au pur comme à l’impur, à celui qui sacrifie et à celui qui ne sacrifie pas ; il en est du bon comme du pécheur, de celui qui prête serment comme de celui qui craint de le faire. 3C’est un mal dans tout ce qui se fait sous le soleil qu’un sort identique pour tous ; aussi le cœur des fils d’Adam est-il plein de malice, la folie est dans leur cœur pendant leur vie, et après…, on s’en va vers les morts. 4En effet, qui sera préféré ? Pour tous les vivants, il y a une chose certaine : un chien vivant vaut mieux qu’un lion mort. 5Car les vivants savent qu’ils mourront ; mais les morts ne savent rien du tout ; pour eux, il n’y a plus de rétribution, puisque leur souvenir est oublié. 6Leurs amours, leurs haines, leurs jalousies ont déjà péri ; ils n’auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil.

Jouir de la vie comme d’un don de Dieu

7Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin, car déjà Dieu a agréé tes œuvres. 8Que tes vêtements soient toujours blancs et que l’huile ne manque pas sur ta tête ! 9Goûte la vie avec la femme que tu aimes durant tous les jours de ta vaine existence, puisque Dieu te donne sous le soleil tous tes jours vains ; car c’est là ta part dans la vie et dans le travail que tu fais sous le soleil. 10Tout ce que ta main se trouve capable de faire, fais-le par tes propres forces ; car il n’y a ni œuvre, ni bilan, ni savoir, ni sagesse dans le séjour des morts où tu t’en iras.

Les contretemps imprévisibles

11Je vois encore sous le soleil que la course n’appartient pas aux plus robustes, ni la bataille aux plus forts, ni le pain aux plus sages, ni la richesse aux plus intelligents, ni la faveur aux plus savants, car à tous leur arrivent heur et malheur. 12En effet, l’homme ne connaît pas plus son heure que les poissons qui se font prendre au filet de malheur, que les passereaux pris au piège. Ainsi les fils d’Adam sont surpris par le malheur quand il tombe sur eux à l’improviste.

La sagesse méconnue

13J’ai encore vu sous le soleil, en fait de sagesse, une chose importante à mes yeux. 14Il y avait une petite ville, de peu d’habitants. Un grand roi marcha contre elle, l’investit et dressa contre elle de grandes embuscades. 15Il s’y trouvait un homme indigent et sage ; il sauva la ville par sa sagesse, mais personne ne se souvint de cet indigent. 16Alors je dis, moi : mieux vaut la sagesse que la puissance, mais la sagesse de l’indigent est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. 17Les paroles des sages se font entendre dans le calme, mieux que les cris d’un souverain parmi les insensés. 18Mieux vaut la sagesse que des engins de combat, mais un seul maladroit annule beaucoup de bien.

Chapitre 10

1Des mouches mortes infectent et font fermenter l’huile du parfumeur. Un peu de sottise pèse plus que la sagesse, que la gloire. 2L’esprit du sage va du bon côté, mais l’esprit de l’insensé va gauchement. 3Même en chemin, quand l’insensé s’avance, l’esprit lui fait défaut ; il fait dire à tout le monde qu’il est insensé. Le sage préfère la stabilité 4Si l’humeur du chef s’élève contre toi, n’abandonne pas ton poste, car le sang-froid évite de grandes maladresses. 5Il y a un mal que j’ai vu sous le soleil, comme une méprise échappée au souverain : 6la sottise élevée aux plus hautes situations, et des riches demeurant dans l’abaissement ; 7j’ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marcher à pied comme des esclaves.

Les risques de l’action

8 Qui creuse une fosse tombe dedans, qui sape un mur, un serpent le mord, 9 qui extrait des pierres peut se blesser avec, qui fend du bois encourt un danger. 10 Si le fer est émoussé et qu’on n’en aiguise pas le tranchant, il faut redoubler de forces ; il y a profit à exercer comme il convient la sagesse. 11 Si le serpent mord faute d’être charmé, pas de profit pour le charmeur. Sagesse et sottise 12Ce que dit la bouche d’un sage plaît, mais les lèvres de l’insensé le ravalent ; 13le début de ses propos est sottise, et la fin de ses propos, folie mauvaise. 14L’insensé multiplie les paroles ; l’homme ne sait plus ce qui arrivera : qui lui indiquera ce qui arrivera après lui ? 15Le travail de l’insensé l’épuise, il ne sait même pas comment aller à la ville.

Le roi et le pouvoir

16Malheur à toi, pays dont le roi est un gamin et dont les princes festoient dès le matin ! 17Heureux es-tu, pays dont le roi est de souche noble et dont les princes festoient en temps voulu, pour prendre des forces et non pour boire ! 18Avec deux bras paresseux, la poutre cède, quand les mains se relâchent, il pleut dans la maison. 19Pour se divertir, on fait un repas, et le vin réjouit la vie, et l’argent répond à tout. 20Ne maudis pas le roi dans ton for intérieur, ne maudis pas le riche même en ta chambre à coucher, car l’oiseau du ciel en emporte le bruit, et la bête ailée fera connaître ce qu’on dit.

Chapitre 11 Trop de prudence nuit

1Lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue tu le retrouveras. 2Donne une part à sept ou même à huit personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. 3Si les nuages se remplissent, ils déversent la pluie sur la terre ; qu’un arbre tombe au sud aussi bien qu’au nord, à l’endroit où il est tombé, il reste. 4Qui observe le vent ne sème pas, qui regarde les nuages ne moissonne pas. 5De même que tu ignores le cheminement du souffle vital, comme celui de l’ossification dans le ventre d’une femme enceinte, ainsi tu ne peux connaître l’œuvre de Dieu, Lui qui fait toutes choses. 6Le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas de repos à ta main, car tu ne sais pas, de l’une ou de l’autre activité, celle qui convient, ou si toutes deux sont également bonnes.

Jouir de la vie avec retenue

7Douce est la lumière, c’est un plaisir pour les yeux de voir le soleil. 8Si l’homme vit de nombreuses années, qu’il se réjouisse en elles toutes, mais qu’il se souvienne que les jours sombres sont nombreux, que tout ce qui vient est vanité. 9Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, que ton cœur soit heureux aux jours de ton adolescence, marche selon les voies de ton cœur et selon la vision de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera comparaître en jugement. 10Eloigne de ton cœur l’affliction, écarte de ta chair le mal, car la jeunesse et l’aurore de la vie sont vanité.

Commentaire

La jeunesse, à première vue, c’est cool. Dans ce temps de la vie, plein de choses positives sont projetées : force, vigueur, énergie, joie de vivre, fête, liberté, découvertes, etc. Quand on est jeune, la vie, c’est comme goûter à un bain de soleil en sirotant une boisson sucrée… D’ailleurs, le verset 7 du chapitre 11 dit la même chose : C’est un plaisir pour les yeux de voir le soleil. Par cette expression, l’Ecclésiaste parle de la vie (= voir le soleil) et de douceur (l’adjectif en hébreu indique comme un goût sucré, qui pourrait être une imitation du bruit de lécher, plein de jouissance), en bref il dit ceci : Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, que ton coeur soit heureux aux jours de ton adolescence, marche selon les voies de ton coeur et selon la vision de tes yeux.

Que celui qui est jeune soit dans la joie, dit Qohélet, car la vie, comme une belle pomme juteuse, est faite pour être croquée à pleines dents. Il faut en profiter. Et que ton coeur soit heureux ! Le coeur, pour la culture juive, c’est à la fois le siège de la force physique qui nous donne la vitalité, et à la fois le siège des émotions, des sentiments. Suivre les voies de ton coeur, c’est donc suivre ce qui fait grandir et avancer sur le chemin compliqué de la vie. C’est non seulement concevoir des projets, mais surtout les vivre : marche !

Bien sûr, nous le savons bien, l’adolescence est tout sauf une période simple. Des crises (aussi au sens propre du terme : des choix), il y en a beaucoup, de la tristesse aussi, et bien sûr la confrontation avec la réalité du mal qui traverse notre réalité humaine. Si parfois on peut avoir envie de tout envoyer « péter », Qohélet nous rappelle de nous réjouir et de chercher à apprécier les perles de vies qui sont à notre portée. Éloigne de ton coeur l’affliction, écarte de ta chair le mal, car la jeunesse et l’aurore de la vie sont buée. Autrement dit : certes, la vie n’est pas toujours rose à cause de la souffrance et du mal, mais ce n’est pas une raison pour se laisser abattre. La vie passe si vite, alors « en profiter tu dois », comme dirait Maître Yoda.

Mais ne croyons pas que l’Ecclésiaste nous invite à faire tout et n’importe quoi. Profiter de la liberté, oui, mais tout en étant conscients de nos limites : Sache bien que Dieu te demandera compte de tout ce que tu auras fait. Le sage nous rappelle que notre vie se déroule sous les yeux du Créateur. Et qu’en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments, l'on doit s’en souvenir ! Oui créatures de Dieu nous sommes, créées à l’image de Dieu, mais avec nos limites et nos

fragilités. Poussière tu es, et poussière tu redeviendras… Car au fond, c’est ce que dit l’Ecclésiaste : la seule réalité certaine, c’est que chacun de nous va mourir. Tout ce que nous pouvons faire, c’est vivre pleinement ce qui nous est donné à vivre en nous réjouissant, en nous émerveillant des beautés de l’existence. Car tout est buée, tout passe si vite qu'il faut absolument profiter de ce don de Dieu qu’est la vie. En avant, marche… vers le bonheur, un bonheur simple, sans fuite dans l’illusion ou le paradis artificiel. Un bonheur… à partager ! Benjamin Corbaz.

Chapitre 12 La vieillesse et la mort

1Et souviens-toi de ton Créateur aux jours de ton adolescence, – avant que ne viennent les mauvais jours et que n’arrivent les années dont tu diras : « Je n’y ai aucun plaisir », 2– avant que ne s’assombrissent le soleil et la lumière et la lune et les étoiles, et que les nuages ne reviennent, puis la pluie, 3au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où s’arrêtent celles qui meulent, trop peu nombreuses, où perdent leur éclat celles qui regardent par la fenêtre, 4quand les battants se ferment sur la rue, tandis que tombe la voix de la meule, quand on se lève au chant de l’oiseau et que les vocalises s’éteignent ; 5alors, on a peur de la montée, on a des frayeurs en chemin, tandis que l’amandier est en fleur, que la sauterelle s’alourdit et que le fruit du câprier éclate ; alors que l’homme s’en va vers sa maison d’éternité, et que déjà les pleureuses rôdent dans la rue ; 6– avant que ne se détache le fil argenté et que la coupe d’or ne se brise, que la jarre ne se casse à la fontaine et qu’à la citerne la poulie ne se brise, 7– avant que la poussière ne retourne à la terre, selon ce qu’elle était, et que le souffle ne retourne à Dieu qui l’avait donné.

Appendice

8 Vanité des vanités, a dit le Qohéleth, tout est vanité. 9 Ce qui ajoute à la sagesse de Qohéleth, c’est qu’il a encore enseigné la science au peuple ; il a pesé, examiné, ajusté un grand nombre de proverbes. 10Qohéleth s’est appliqué à trouver des paroles plaisantes dont la teneur exacte est ici transcrite : ce sont les paroles authentiques. 11Les paroles des sages sont comme des aiguillons, les auteurs des recueils sont des jalons bien plantés ; tel est le don d’un berger unique. 12Garde-toi, mon fils, d’y ajouter : à multiplier les livres, il n’y a pas de limites, et à beaucoup étudier, le corps s’épuise. 13Fin du discours : Tout a été entendu. Crains Dieu et observe ses commandements, car c’est là tout l’homme : 14Dieu fera venir toute œuvre en jugement sur tout ce qu’elle recèle de bon ou de mauvais.

Commentaire. Vanitas vanitatum et omnia vanítas : en choisissant cette expression pour rendre en latin l'hébreu : havèl havalim hakol havel, Jérôme a été à l'origine d'une réussite à rendre jaloux, à jamais, toute la confrérie des traducteurs. En effet, pendant plus de quinze siècles (la Vulgate étant datée de la fin du IVe siècle ou du début du Ve), non seulement en latin mais dans la plupart des autres langues, la formule a été reprise comme parole d'Évangile ! Ce n'est que récemment que s'est posée la question de la pertinence de cette trouvaille. Quelle signification le terme vanitas véhicule-t-il? Issue du mot « vain », la vanité en français désigne à l'origine ce qui est vide. Au-delà de la vacuité, le sens s'est élargi à la futilité, à l'inutilité et, dans le vocabulaire contemporain, est devenu un synonyme de l'orgueil. Autant d'acceptions qui ne contredisent pas l'hébreu mais qui ont comme inconvénient leur caractère abstrait. Or, il est évident que le langage du Qohélet privilégie ce qui est concret. Il se trouve que hével en hébreu désigne aussi une réalité tangible qu'on peut comprendre comme le souffle, la buée, la fumée, l'haleine – d'où l'utilisation de ces vocables dans les versions qui cherchent à s'émanciper de la tradition séculaire. Avec comme handicap, le caractère trop concret de l'image. Car la fécondité du vocable hébraïque, c'est justement l'ambivalence entre concret et abstrait. D'où le choix du mot « illusion » qui nous paraît répondre à cette polysémie. Jean-Jacques Wahl, enseignant et juif

Nous connaissons de nombreuses expressions qui nous semblent être de la sagesse populaire. Ainsi parle-t-on du « glaive entre les dents », du « doigt de Dieu » ou encore « comme un seul homme », mais nous ignorons souvent que ces expressions viennent de la Bible. Voici quelques expressions populaires qui viennent en droite ligne de Qohélet !

Le bon vin réjouit le coeur de l’homme (Qohélet 9,7 ; 10,19)

Le pain et le vin, en Palestine, étaient (avec l’huile d’olive) les aliments essentiels. Aussi est-il normal de les voir souvent mentionnés dans la Bible. Le vin, notamment, est de toutes les fêtes ! Son excès est déconseillé. Il faut aussi souligner que le premier miracle de Jésus, lors des noces de Cana, fut de transformer l’eau en vin. Rien n’a changé : « le bon vin réjouit toujours le coeur de l’homme » ! Mais les Proverbes (20,1) recommandaient déjà : « le vin est moqueur, l’alcool tumultueux, quiconque se laisse enivrer par eux ne pourra être sage. »

Chien vivant vaut mieux que lion mort (Qohélet 9,4)

Dans sa recherche des mystères de la destinée, Qohélet propose des réponses emplies d’une grande sagesse. C’est cette lucidité que nous retrouvons toute entière dans cette sentence. La vie étant un don de Dieu… gardons-la le plus longtemps et le mieux possible. Et il vaut mieux être un petit vivant, qu'un puissant mort.

Se contenter de ce qu’on a (Qohélet 5,9)

Le monde serait assurément plus simple si cette maxime était plus souvent mise en pratique. Ne dit-on pas d’ailleurs que la jalousie est un vilain défaut ?

Se croiser les bras (Qohélet 4,5)

Quelques expressions intactes dans le fond et la forme ont traversé les siècles après avoir pris leur source dans la Bible. L’attitude sans équivoque de la paresse en fait partie !

Faire le bien (Qohélet 3,12 ; 7,20)

Faire le bien pour être à l’image de Celui qui n’est que bonté… n’est-ce pas une grande part du message évangélique, puisé dans l’Ancien Testament ? C’est aussi la face cachée de millions d’humains qui font le bien, souvent sans le savoir ou sans s’en glorifier…

Il y a un temps pour tout (Qohélet 3,1 ; 3,17 ; 8,6)

Qohélet s’interroge sur la destinée de l’homme en essayant d’analyser l’activité humaine. Le « temps pour tout » se veut donc le résumé d’actions positives et négatives telles : un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour aimer, un temps pour haïr… L’éphémère de la vie humaine et l’angoisse de la destinée sont soulignés par l’énumération de tous ces actes et de leurs contraires. Cette conscience de la relativité est arrivée jusqu’à nous, même si cette expression s’emploie toujours dans un contexte plus pragmatique.

Rien de nouveau sous le soleil (Qohélet 1,1-9)

L’expression « sous le soleil », que l’on rencontre 27 fois dans Qohélet, figure déjà sur des inscriptions phéniciennes. Elle indique que l’action de l’homme se reproduit toujours au fil du temps cosmique et sous-entend une valeur d’humilité. L’expression, restée intacte, a pris une signification désabusée. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière (Qohélet 3,20) Dans le jardin d’Eden, Dieu avait créé l’homme immortel. Après avoir désobéi à son créateur, l’homme sera maudit et son immortalité perdue à tout jamais. Nous sommes mortels, c’est la sanction de Dieu. Ce ne sera qu’avec le miracle de la résurrection dans la vie éternelle que ce châtiment perdra son caractère implacable. Nous retournerons, certes, à la poussière d’ici-bas, mais ce sera pour mieux renaître dans la lumière céleste auprès de Dieu.

Vanité des vanités (Qohélet 1,2)

La philosophie de Qohélet est d’emblée donnée par le célèbre « vanité des vanités » qui désigne la futilité des biens et des honneurs terrestres. L’auteur prône la vertu de la libération des plaisirs matériels, tel est le sage. La phrase a peut-être bien franchi le temps grâce à Bossuet qui l’a reprise dans son Oraison funèbre d’Henriette d’Angleterre, ainsi que dans son Sermon sur l’Ambition (1662).

Considérons d’abord le terme de vanité lui-même. Ce qu’on traduit habituellement en français par « vanité » est le terme hébreu hevel. C’est par exemple le nom donné à Abel, le fils cadet d’Adam et Eve, si bien qu’on pourrait traduire littéralement, comme le fait André Neher, « vanité des vanités tout est vanité » par « Abel de Abel tout est Abel1 ». Or hevel signifie la buée, l’insaisissable haleine qui se forme pour se dissiper, ce qui est vaporeux, inconsistant, fantomatique, et donc le rien. On pourrait rendre compte de la sentence par « buée des buées tout est buée ». Il existe aussi un lien en hébreu entre hevel et habol, lequel désigne ce qui est « insensé », « absurde ». On aurait alors la traduction suivante : « absurdité des absurdités tout est absurdité ». L’Ecclésiaste appelle « vanité » le semblant, mais un semblant qui a tous les attributs de l’importance et donc ce que nous considérons comme ayant valeur de vérité. Il ne s’agit pas d’un semblant qui se donnerait pour du semblant ; c’est un semblant qui a les traits de la vérité. L’Ecclésiaste, quant à lui, n’est pas dans le semblant. Il ne se laisse pas prendre par ce qui nous leurre ordinairement en attribuant aux objets du monde le pouvoir de tenir lieu de ce qu’ils ne sont pas. Nous consentons à l’illusion par amour du monde, par goût des choses et sous l’impulsion d’un désir. Pour ce qui le concerne, l’Ecclésiaste voit tout de suite que le semblant est du semblant ; il le démasque d’emblée ; le sortilège n’opère pas ; il voit la facticité du dispositif. C’est ce qui fait sa lucidité tout autant que son tragique. Il ne peut prendre place dans le discours social. Comme certains obsessionnels ou mélancoliques, il ressemble à un enfant qui, devant un jeu d’ombre chinoise, passerait derrière le rideau pour dévoiler le stratagème au lieu de se laisser emporter par l’histoire racontée. C’est le drame de l’Ecclésiaste ; c’est aussi sa force qui montre le semblant là où il n’est pas supposé être. On notera donc cette première déconstruction : les figures de la vanité apparaissent lorsque les réalités considérées comme importantes sont placées sous une certaine lumière. Jean-Daniel Causse. Voir le lien dans la bibliothèque.

Conclusion

Le livre se compose de réflexions générales, certaines passées dans notre langage courant (« rien de nouveau sous le soleil »), en paragraphes résignés évoquant le sens de la vie – ou l'apparente absence de sens – et débouchant sur quelques conseils pour la mener. Il proclame avec fatalisme la « futilité » et l'inanité de toute action humaine, sage comme fou connaissant le lot commun de la mort. Bien que le prêcheur place clairement la sagesse au-dessus de la folie, il ne lui reconnaît pas de valeur au-delà d'un simple agrément de l'existence. Face à cette absence de sens, l'auteur recommande de jouir des plaisirs simples de la vie quotidienne, comme le manger et le boire, la joie au travail, la compagnie de la personne qu'on aime, qui sont des dons de Dieu. Il recommande aussi de s'abstenir de maudire le roi (et Dieu), malgré la perception de l'injustice dans le monde. Enfin, il conclut que sa recherche du sens de la vie l'a amené au fait que le devoir primordial de l'humanité, et la seule chose durable, est de « craindre Dieu et garder ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme » (12:13).

Liens