L’origine des religions

Soulignons en préambule que le concept de religion est absent dans la plupart des sociétés. Il s’agit,

en effet, comme l’explique, déjà en 1987, l’anthropologue Benson Saler d’un « concept occidental, forgé

dans le creuset culturel et linguistique du christianisme ».

Est-il donc possible de parler d’une origine des religions ? Si le mot religion n’est pas totalement approprié au premier langage "spirituel" de l’humanité, il est quand même possible d’en tracer l’évolution.

Nous n’entrerons pas dans les débats critiques tels que l’exprime par exemple Sigmung Freud qui juge la religion comme le désir infantile de protection face à l’angoisse existentielle (L’avenir d’une illusion, 1927) ; ou Karl Marx qui voit dans la religion l’opium du peuple qui permet au peuple de se réconforter. Nous envisageons plutôt la religion comme la structure fondamentale de l’être humain en quête de « sacré » ?

Dans cette étude nous partirons du fin fond des âges pour découvrir l’origine des religions à travers une démarche anthropologique. Après une définition de la religion, nous plongerons dans la préhistoire pour y découvrir les prémices du phénomène religieux. Puis nous verrons que l’humanité se construit dans l’émergence de la conscience de sa vocation d’être social. Ensuite nous aborderons les premières institutionnalisations des religions. Enfin, nous verrons quelle est l’originalité de la révélation biblique.

Définitions

Tiré du Dictionnaire historique de la langue française (André Rey).

RELIGION n. f. est un mot emprunté (v. 1085) au latin religio dont l’étymologie est controversée

depuis l’Antiquité. À la suite de Lactance, de Tertullien, les auteurs chrétiens se plaisent à rattacher

religio au verbe religare « relier », de re- (→ re-) à valeur intensive, et de ligare (→ lier). La

religion ayant pour objet des relations que l’on entretient avec la divinité, le mot a été interprété

comme valant initialement pour « attache » ou « dépendance », les variations de sens étant

analogues à celles de rattachement et attachement, désignant à la fois le lien effectif et le lien

affectif. Une autre origine est signalée par Cicéron (106-43 av. J.-C.) et appuyée de son autorité : religio serait tiré

soit de legere « cueillir, ramasser » (→ lire) avec adjonction d’un préfixe re- (→ re-) marquant

l’intensité ou le retour en arrière, soit de religere, « recueillir, recollecter », verbe attesté seulement

par un participe. D’après Émile Benveniste, ce verbe signifiait, abstraitement, « revenir sur ce que

l’on a fait, ressaisir par la pensée ou la réflexion, redoubler d’attention et d’application »,

développement comparable à celui de recolligere (→ recueillir, recolliger). De fait, religio est

synonyme de « scrupule », « soin méticuleux », « ferveur inquiète », ce qui semble exclure, en

latin classique au moins, l’idée de relation avec le sacré. Dans ce sens, le mot convient cependant à

l’exercice du culte, à l’observance rituelle qui exigent une pratique littérale et vigilante. Équivalant

à « délicatesse de conscience, recueillement, circonspection minutieuse », le terme a pu se fixer

rapidement et presque exclusivement sur l’expérience ou la manipulation du sacré. Il ne recouvre à

l’origine qu’un ensemble de pratiques, croyances et obligations morales, glissant de la disposition

subjective évoquée ci-dessus aux réalités objectives que cette disposition concerne. L’interprétation

d’É. Benveniste conduit à écarter la tradition chrétienne d’un rapport avec religare, d’autant que ce

verbe a pour nom abstrait, non pas religio, mais religatio « action de lier » (comme ligatio de

ligare).

On sait que le sens premier de religio, sens qui restera tout au long de la latinité, et cela malgré de nouvelles acceptions, est « scrupule ». « Scrupule » peut évidemment avoir une connotation religieuse. Mais ce n’est ni premier ni obligatoire. L’origine étymologique, en tout cas, est à cet égard totalement neutre. L’attestent tous les termes latins, en effet, qui sont faits sur le même thème, donné par le verbe legere, dont le sens fondamental est « cueillir », « recueillir », « choisir ». Pour expliquer non pas le terme religio, mais l’adjectif religiosus (« religieux ») qui en est dérivé, Cicéron donne cette explication dans le De natura deorum, II, 28, 72 : « Ceux qui reprenaient (retractarent) diligemment et en quelque sorte relegerent toutes les choses qui se rapportent au culte des dieux, ceux-là ont été appelés religiosi de relegere, comme elegantes de eligere et diligentes de diligere. Tous ces mots ont en effet le même sens de legere que religiosus ». À eligere, « arracher en cueillant », d’où « élire », « choisir », à diligere, « prendre de côté et d’autre », d’où « distinguer », « choisir », Cicéron aurait pu ajouter d’autres verbes, comme intelligere, « discerner », d’où « comprendre » ou negligere «négliger ». Aucun de ces verbes n’a, de soi, une connotation religieuse. Le dernier que j’ai cité, negligere, peut même être considéré comme le contraire de religere. Des auteurs comme Tertullien le rapprochent souvent de religio pour en décrire l’attitude opposée. Religio définit donc d’abord non pas une propriété objective de quelque chose, mais l’attitude de quelqu’un qui, loin d’être négligeant, prête au contraire une attention réfléchie, méticuleuse, voire excessive, « scrupuleuse », à ce qu’il fait, le préfixe re- exprimant l’idée d’un retour et d’une reprise ou renforçant simplement l’idée verbale, comme dans le français « recueillir ». « Recommencer un choix déjà fait, écrit Emile Benveniste, (retractare, dit Cicéron), réviser la décision qui en résulte, tel est le sens propre de religio. Il indique une disposition intérieure et non une propriété objective de certaines choses ou un ensemble de croyances et de pratiques. » Maurice Sachot. Voir le lien dans la bibliothèque.

Deux hypothèses sont en concurrence à propos de l’étymologie du mot « religion ». Pour certains, comme Cicéron (106-43 av. J.-C.), il viendrait du latin religere, qui signifie « relire attentivement », « revoir avec soin ». Pour d’autres, le mot trouverait son origine dans un autre verbe latin, religare, signifiant « relier ». La première hypothèse met l’accent sur le scrupule, le soin méticuleux que l’adepte d’une religion met dans sa pratique, dans les rites auxquels il participe. La seconde valorise plutôt la fonction de la religion. Encyclopédie Universalis.

Un phénomène universel

Une explication factuelle de l’origine des religions est impossible en l’absence de traces archéologiques et écrites tangibles. Sa forme primitive est si ancienne que seules des interprétations hypothétiques peuvent être avancées à son sujet.

Comme nous l’avons souligné ci-dessus, la religion a une fonction symbolique, celle de rassembler. Elle relie le visible et l’invisible. Elle relie les personnes à une ou plusieurs divinités. Elle relie les personnes entre elles en leur donnant des règles et des valeurs à respecter. Elle apporte des réponses aux questions essentielles. D’où vient le monde ? Y a-t-il une vie après la mort ? Où sont le bien et le mal ? Elle permet aux hommes de comprendre le monde dans lequel elles vivent.

La religion, entendue comme un ensemble de croyances et de pratiques relatives à une réalité transcendante, est l’un des phénomènes les plus universels et constants de l’humanité. Dès la préhistoire, des traces archéologiques – sépultures, peintures rupestres, objets symboliques – suggèrent que l’homme primitif entretenait un rapport au sacré. L’apparition de la religion interroge les chercheurs depuis le XIXᵉ siècle : s’agit-il d’une construction sociale, d’une illusion psychologique ou d’une révélation progressive de l’humanité à elle-même ?

Comme le souligne Mircea Eliade, « l’homme est par essence un homo religiosus » (Traité d’histoire des religions, 1949), ce qui invite à penser que la religion constitue une dimension fondamentale de l’expérience humaine. D’après la Nouvelle Encyclopédie britannique (angl.), “en quelque lieu ou époque que ce soit, les ethnologues n’ont encore découvert aucun peuple totalement dénué de sens religieux”. La question se pose alors : quelles sont les origines des religions et comment expliquer leurs naissances dans l’histoire des sociétés humaines ?

« Aucune société sans religion n’a été découverte à ce jour », note Jean-François Dortier. Même si des individus athées ou sceptiques se retrouvent ici ou là. Et si les croyances et rites varient d’un peuple à l’autre, partout la foi joue le rôle de ciment social. « La vérité est que la religion, étant coextensive à notre espèce, doit tenir à notre structure », déduisait le philosophe Henri Bergson. Autrement dit, croire serait inhérent à l’homme, comme l’est le fait de marcher sur deux jambes ou de parler. « Qu’il y ait bien là une disposition originelle, renchérissait Bergson, c’est ce que nous pouvons constater quand un choc brusque réveille l’homme primitif qui sommeille au fond de chacun de nous », lorsque la peur nous pousse à prier ou à croiser les doigts, par exemple.

L’anthropologue américain Scott Atran estime quant à lui que l’homme cherche spontanément une raison aux choses : soit une explication rationnelle quand cela est possible (le sol est mouillé parce qu’il a plu), soit un responsable lorsque le phénomène semble plus mystérieux (mais qui fait tomber la pluie ?). Cette disposition serait innée. Qu’il le veuille ou non, l’Homo sapiens reste d’abord et avant tout un… Homo religiosus ! Revue "Ça m’intéresse". https://www.caminteresse.fr/histoire/depuis-quand-croit-on-en-dieu-1177018/

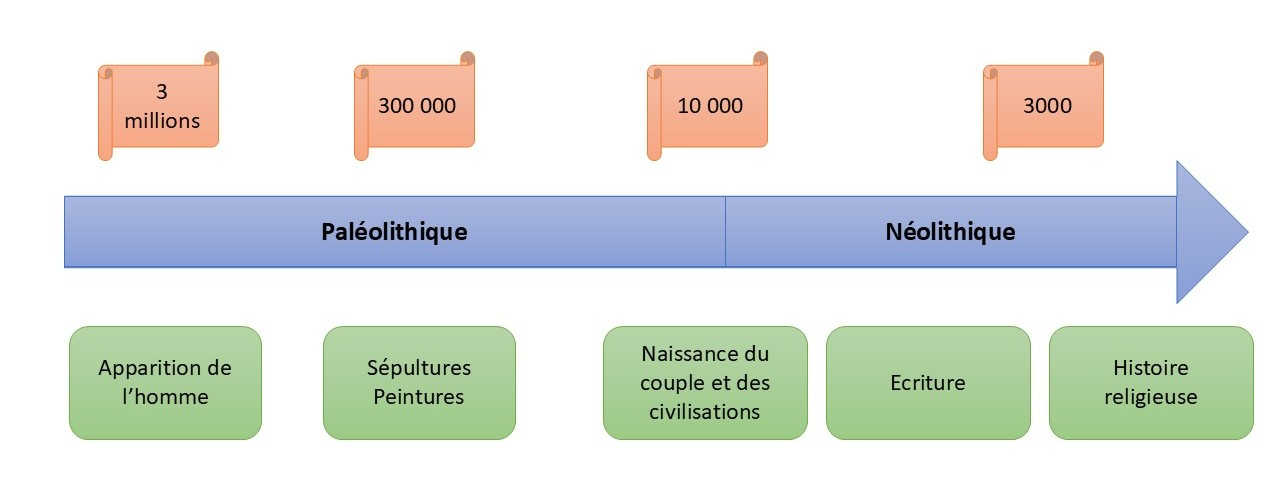

Soulignons aussi que la naissance des religions s’inscrit dans une temporalité longue : « origine » ne signifie pas un instant unique. Il n’y a pas un moment T où l’homme est a-religieux et un moment T+1 où l’homme est religieux. Les comportements religieux semblent se constituer par étapes (pratiques funéraires → art symbolique → rites publics → institutions religieuses).

Par ailleurs, la naissance des religions apparaît comme un phénomène multiforme. Les données archéologiques attestent que, dès la préhistoire, l’homme a perçu le monde comme traversé par des forces invisibles. Les sciences humaines ont ensuite proposé des explications diverses : psychologiques (Freud), sociales (Durkheim), anthropologiques (Tylor, Frazer), symboliques (Eliade, Lévi-Strauss). Ce qui demeure constant, c’est que la religion répond à un triple besoin : donner sens au mystère de l’existence ; assurer la cohésion des communautés humaines ; organiser la relation au divin. Si les formes religieuses ont évolué – du totémisme au monothéisme, du mythe oral aux textes sacrés –, elles témoignent toutes de ce que Paul Tillich appelait « la préoccupation ultime » de l’homme (Dynamics of Faith, 1957). Ainsi, la naissance des religions ne se réduit pas à un moment historique unique : elle constitue un processus toujours recommencé, inscrit dans l’histoire même de l’humanité.

Les grandes dates