Le pardon - Quelle définition ?

Le mot « pardon » appartient au quotidien de l’existence comme « bonjour, s’il te plaît, merci ». Tout le monde pratique une forme de pardon, souvent sans en être conscient, comme M. Jourdain faisait de la prose. Il s’agit des petites demandes quotidiennes de se faire pardonner, que l’on fait spontanément, consciemment ou inconsciemment, et qui s’habillent d’expressions telles « Excusez-moi ! », « Je vous demande pardon ».

Questions et citations

- Que signifie pardonner ?

- Qu’est-ce qu’on pardonne ?

- Quel est le but du pardon ?

- Quels sont les étapes qui conduisent au pardon ?

- Peut-on se pardonner à soi-même ?

- Qui doit entreprendre la démarche du pardon ?

- Le pardon est-il un acte unilatéral ?

- Suffit-il de dire « je te pardonne »

- Faut-il exiger réparation ?

- Y a-t-il des actes impardonnables ?

- Est-ce un concept chrétien, une thérapie psychologique, un signe de faiblesse ?

- Que nous dit la bible sur le pardon ?

- Dieu pardonne-t-il toutes nos fautes ?

- Pourquoi un sacrement du pardon ?

- Notre vengeance sera le pardon (Tomas Borge).

- Pardon ne guérit pas la bosse (Proverbe guadeloupéen).

- L’erreur est humaine, le pardon divin (Alexander Pope).

- Un pardon sincère n’attend pas d’excuses. (Sara Paddison).

- Possible ou impossible, le pardon nous tourne vers le passé. Il y a aussi de l’à-venir dans le pardon. (Jacques Derrida).

- Sans pardon, la vie est gouvernée par un parcours sans fin de ressentiment et de vengeance. (Roberto Assagioli).

- Rien n’obtient le pardon plus promptement que le repentir. (Proverbe oriental).

- Le pardon n’est pas au bout du chemin ; il est le chemin. (Françoise Chandernagor).

- Un pardon qui conduit à l’oubli, ou même au deuil, ce n’est pas, au sens strict, un pardon. Celui-ci exige la mémoire absolue, intacte, active - et du mal et du coupable. (Jacques Derrida).

- L’homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu’il y a une vérité plus grande que lui. (Jean-Paul II).

- Le pardon est un choix que tu fais, un cadeau que tu donnes à quelqu’un même s’il ne le mérite pas. Cela ne coûte rien, mais tu te sens riche une fois que tu l’as donné. (Lurlene McDaniel).

- Pardonner, c’est rendre sa liberté à un prisonnier. Et se rendre compte que le prisonnier, c’était vous. (Lewis B Smedes).

Étymologie

« Par (un) don, pouvez-vous me remettre ma dette ? » Ces propos renvoient à l’origine du mot pardon ; du latin per, et donare : La particule « per » renvoie à l’idée de totalité, par exemple dans « par-courir », « per-clusion », « par-fait ». Pardonner signifie donc « donner complètement, tout donner, remettre ».

Dans la langue française : d’abord perdonner (v. 980) puis pardoner (1050), est issu du latin tardif perdonare, formé du préverbe intensif per- (par) et de donare qui signifie spécialement, en contexte abstrait, « faire remise de ».

Le verbe est d’abord attesté dans l’ancienne expression perdonner vide (vie) a « faire grâce,

laisser la vie sauve à (un condamné) ». Il a très tôt son sens actuel, « remettre à (qqn) la punition

d’un péché » (fin Xe s.) dans un contexte chrétien, puis signifie « tenir une offense comme non

avenue » (1080).

Dans la seconde moitié du XVIe s., il entre dans la formule de politesse « pardonnez-moi » et, au XVIIe s., dans « vous êtes tout pardonné » (1694). Avec le sens d’« épargner » (1573), il est limité à quelques emplois dont la locution familière « ça ne pardonne pas ».

Au XVIIe s., se développent les sens affaiblis de « considérer avec indulgence (une erreur, un défaut,

une imperfection) en lui trouvant une excuse » (1616-1620). Le pronominal se pardonner,

d’abord employé avec le sens ancien de « se ménager » (1520), a pris ses valeurs modernes passive

et réciproque au cours du XVII siècle.

Le déverbal PARDON n. m. (1130-1140), « action de pardonner une offense », passe dans le

vocabulaire social et entre au cours du XVIe s. dans la formule de politesse « je vous demande

pardon », avec un sens atténué. L’interjection « pardon ! », demande de clémence (v. 1540), est devenue au XXe s. une exclamation populaire emphatique (1943) exprimant souvent l’admiration et la surprise.

En revanche, le mot est employé avec son sens fort dans la locution aujourd’hui très

littéraire (être) sans pardon (1802) « (être) impitoyable ».

Sa détermination religieuse se fait également sentir dans les sens d’« absolution religieuse » (1160-1174), et par métonymie (au pluriel) « fête où se gagnaient les indulgences » (1240) et « prière qui les fait obtenir » (1458).

En Bretagne, « Pardon » désigne en particulier une fête patronale avec pèlerinage religieux (1834).

Le mot est employé dans la religion juive pour désigner le Kippour, fête de l’expiation, la plus importante de l’année, généralement appelée Grand Pardon (1721).

Dictionnaire étymologique Alain REY

Définitions

« Si le mal est ce qui fait mal, le pardon est ce par quoi cela ne fait plus du tout mal. Impossible de le prendre au vif. On en constate les effets. En lui- même il semble n’être rien qu’un laisser aller, un acte de liberté qui, une fois posé, laisse place à la vie. (…) Mais si le pouvoir de pardonner relevait exclusivement de la volonté, il serait aisé de fournir une définition du pardon ». (Lyta Basset, Le pardon originel : de l’abîme du mal au pouvoir de pardonner (2e éd. ed.). Genève: Labor et Fides, 1995, p. 462).

Le pardon est un processus individuel qui relève de l’intime, un cheminement intérieur qui s’inscrit dans l’histoire de celui qui le porte. Pardonner est un acte personnel de volonté qui s’inscrit dans une décision qui permet à celui qui le reçoit de ne pas avoir à payer pour la faute qu’il a commise. Un acte d’intelligence, car après avoir pris toute la mesure de la faute et la profondeur de la blessure subie, il s’agit de décider de ne plus tenir rigueur à l’autre du mal qu’il a fait. Et parfois aussi il peut être acte d’acceptation, car il impose de continuer à porter seul les conséquences de cette blessure. Marie-Hélène Verneris. Voir le lien dans la bibliothèque.

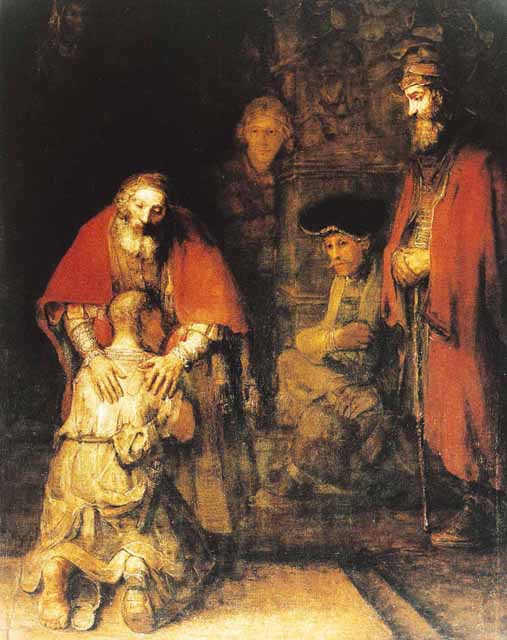

Pardonner consiste à rompre l'engrenage souvent inéluctable des faits passionnels par lequel le mal subi suscite tout naturellement ressentiment, haine et désir de vengeance. Pardonner, c’est décider de laver l’offense, c’est en suspendre les conséquences pour ouvrir au sein du présent un avenir qui ne soit pas l’effet naturel du passé. Dans un acte de confiance dans la liberté de l’autre, je l’exonère du poids de sa faute, je lui donne une nouvelle naissance en le faisant exister à nouveau comme un être digne de respect... Le pardon est donc la réponse éthique ou religieuse d'une liberté exposée à la morsure du mal. Si cette liberté n'existait pas, l'offense ne pourrait être lavée et il y aurait du mal absolu. Le pardon traduit le refus d'une telle fatalité. Il ne banalise pas le mal, il ne l'efface pas comme s'il n'avait jamais existé, il en reconnaît la scandaleuse existence mais il décide de ne pas en accepter la souveraineté. Il ne le convertit pas en bien, il en suspend seulement l'efficace pour commencer quelque chose de nouveau où le mal, peut-être, ne saura pas reconduit. On peut donc paradoxalement pardonner le pire puisque dans cette perspective, le pire n'est pas que nous subissions des offenses, le pire c'est de ne pas pouvoir pardonner car cela revient à consacrer l'empire du mal. Simone Manon. Voir le lien dans la bibliothèque.

Pardonner, c'est mettre l'offense à sa juste place. Quand nous sommes offensés ou quand nous traversons une épreuve, celle-ci a tendance à occuper toute la place dans notre esprit. Et nous avons le sentiment que toute notre vie est obscurcie par l'épreuve ou l'injustice qui nous est faite. Pardonner, c'est mettre l'offense à sa juste place, l'éloigner peu à peu pour pouvoir nous dire que nous sommes plus que ce qu'on a fait de nous. Et ainsi parvenir à dépasser et surmonter l'offense. Dans la pratique, c'est un combat très difficile. Antoine Nouis. La Croix. 24/08/2022.

Le vrai pardon est un événement daté qui advient à tel instant du devenir historique, le vrai pardon en marge de toute légalité, est un don gracieux de l’offensé à l’offenseur ; le vrai pardon est un rapport personnel avec quelqu’un… Le remords est un soliloque, mais le pardon est un dialogue entre deux partenaires dont l’un attend quelque chose de l’autre (V. JANKELEVITCH, Le pardon, Aubier-Montaigne, 1967, p. 204)

Se pardonner à soi-même

«Je regrette amèrement tout ce qui s’est passé. Mes amis, mes parents, mes enfants, m’ont pardonné. Moi, je ne me pardonnerai jamais moi-même d’avoir fait ça.»

Penaud, se décrivant comme « très repentant » depuis six mois, l’ex-ingénieur de la Ville de Montréal, Gilles Surprenant y est allé d’un acte de contrition sans détour ce matin devant la commission Charbonneau, pour sa dernière journée de témoignage devant les tribunaux. Il a décrit les 10 dernières années de sa carrière, au cours desquelles il a reçu plus de 700 000$ en pots-de-vin, comme « catastrophiques ». « Je n’aurais jamais dû faire ça, ç’a été tellement l’enfer ! »

Nul ne peut se pardonner à soi–même : Non pas qu’un tel pardon serait trop facile ; le pardon à soi, lorsqu’il existe vraiment, est la chose la plus difficile et la plus dure. Lévinas écrit dans Quatre Lectures talmudiques : "Peut– être que les maux qui doivent se guérir à l’intérieur de l’âme sans le secours d’autrui, sont précisément les maux les plus profonds (…) Qu’un mal exige une réparation de soi par soi, cela mesure la profondeur de la lésion."

En d’autres termes le pardon suppose une distance entre le coupable et la victime. Se pardonner à soi-même relève de la psychologie. Se pardonner à soi-même est libérateur parce qu’il nous permet de reprendre le contrôle de nos décisions et de nous reconnaître comme des êtres imparfaits.

Il faut accepter ses erreurs et vivre avec son passé.

Il faut que celui qui pardonne soit celui qui a subi le tort :

À la première personne « je peux (nous pouvons) » pardonner ce qui nous a été fait. Peut–être parce que j’ai aussi été responsable, et qu’à nous–mêmes il a été pardonné, une "autre" fois. Mais de même que je ne peux pas énoncer ma responsabilité à la place des autres, je ne peux pas pardonner à leur place. Pour les autres et jusqu’au bout je dois demander justice ; eux seuls peuvent me délivrer de cette responsabilité. C’est le non–respect de cette règle qui avait choqué, au début de l’affaire Touvier (chef de la Milice lyonnaise), ceux qui niaient à un prêtre le droit de pardonner à la place des autres, au nom d’un prétendu "droit chrétien". Cela pose néanmoins un délicat problème : il est parfois impossible de trouver quelqu’un qui puisse dire de lui–même "en l’occurrence je suis seule et pure victime, et c’est donc à moi que revient de prendre l’initiative en matière de châtiment ou de pardon". Olivier Abel. Voir le lien dans la bibliothèque.

Soixante ans après la fin de la guerre d’Algérie, le Parlement a adopté un projet de loi pour demander "pardon" aux harkis, qui ouvre la voie à une indemnisation pour certaines familles. Ce texte vient concrétiser un engagement pris par le président Emmanuel Macron qui avait demandé "Pardon" à ces Algériens qui ont combattu aux côtés de l’armée française mais ont été "abandonnés" par la France après la signature des accords d’Evian le 18 mars 1962.

Le 30 septembre 1997 à Drancy, les évêques de France, évoquant la Shoah, faisaient Repentance. Quelques mois plus tard, Rome produira à son tour un texte allant dans le même sens. En effet, le 16 mars 1998, un document approuvé par Jean-Paul Il et publié par le secrétariat romain pour les relations avec le judaïsme, reconnaît que "l’enseignement du mépris" a favorisé l’antisémitisme et le génocide des Juifs. Voici la déclaration française dans son entier, telle que Monseigneur Olivier de Berranger, évêque de Seine-Saint-Denis, l’a lue à Drancy le mardi 30 septembre 1997.

Nous ne jugeons ni les consciences ni les personnes de cette époque, nous ne sommes pas nous-mêmes coupables de ce qui s’est passé hier, mais nous devons apprécier les comportements et les actes. C’est notre Église et nous sommes obligés de constater aujourd’hui objectivement que des intérêts ecclésiaux entendus d’une manière excessivement restrictive l’ont emporté sur les commandements de la conscience, et nous devons nous demander pourquoi.

En demandant pardon à Filomena Lamberti (défigurée à l’acide par son mari), le pape François a dit qu’il « prenait sur (lui) le poids d’une humanité qui ne sait pas demander pardon à celui qui est offensé ». N’est-ce pas le Christ seul qui peut prendre sur lui le péché de l’humanité ?

Voir aussi l’acte de repentance du pape François face aux autochtones du Canana.

Pardonner à la place de

Il n’en reste pas moins que, si parmi les chrétiens, clercs, religieux ou laïcs, les actes de courage n’ont pas manqué pour la défense des personnes, nous devons reconnaître que l’indifférence l’a largement emporté sur l’indignation et que devant la persécution des juifs, en particulier devant les mesures antisémites multiformes édictées par les autorités de Vichy, le silence a été la règle et les paroles en faveur des victimes, l’exception.

Pourtant, comme l’a écrit François Mauriac, « un crime de cette envergure retombe pour une part non médiocre sur tous les témoins qui n’ont pas crié et quelles qu’aient été les raisons de leur silence ». Le résultat, c’est que la tentative d’extermination du peuple juif, au lieu d’apparaître comme une question centrale sur le plan humain et sur le plan spirituel, est restée à l’état d’enjeu secondaire. Devant l’ampleur du drame et le caractère inouï du crime, trop de Pasteurs de l’Église ont, par leur silence, offensé l’Église elle-même et sa mission.

Aujourd’hui, nous confessons que ce silence fut une faute. Nous reconnaissons aussi que l’Église en France a alors failli à sa mission d’éducatrice des consciences et qu’ainsi elle porte, avec le peuple chrétien, la responsabilité de n’avoir pas porté secours dès les premiers instants, quand la protestation et la protection étaient possibles et nécessaires, même si, par la suite, il y eut d’innombrables actes de courage.

C’est là un fait que nous reconnaissons aujourd’hui. Car cette défaillance de l’Église de France et sa responsabilité envers le peuple juif font partie de son histoire. Nous confessons cette faute. Nous implorons le pardon de Dieu et demandons au peuple juif d’entendre cette parole de repentance.

Cet acte de mémoire nous appelle à une vigilance accrue en faveur de l’homme dans le présent et pour l’avenir.

À Lourdes, le 6 novembre 2021, les évêques de France, sans leurs habits liturgiques, implorent à genoux le pardon de Dieu, en présence de victimes et de laïcs. « L’Église demande pardon à Dieu, en présence des victimes ou de leurs descendants. »

Dans sa « Lettre au peuple de Dieu », François appelait à une prise de conscience du péché des prêtres pédophiles. Peut-il demander pardon à leur place ?

Père Philippe-Marie Margelidon : Le pape est solidaire de tous les prêtres. Par conséquent, le péché des prêtres est aussi le sien. Lorsqu’il demande pardon à Dieu pour le péché des prêtres criminels, il le fait non pas parce qu’il serait coupable – il ne considère pas qu’il l’est –, mais parce qu’il a une responsabilité morale vis-à-vis de tous les prêtres et diacres de l’Église catholique. Le pape se place là non sur le plan civil et juridique, qu’il respecte totalement, mais sur le plan mystique de l’Église. La Croix, 22/02/2019.