Les premières manifestations du sacré dans la préhistoire

Le sacré précède le religieux

Le sacré précède le religieux

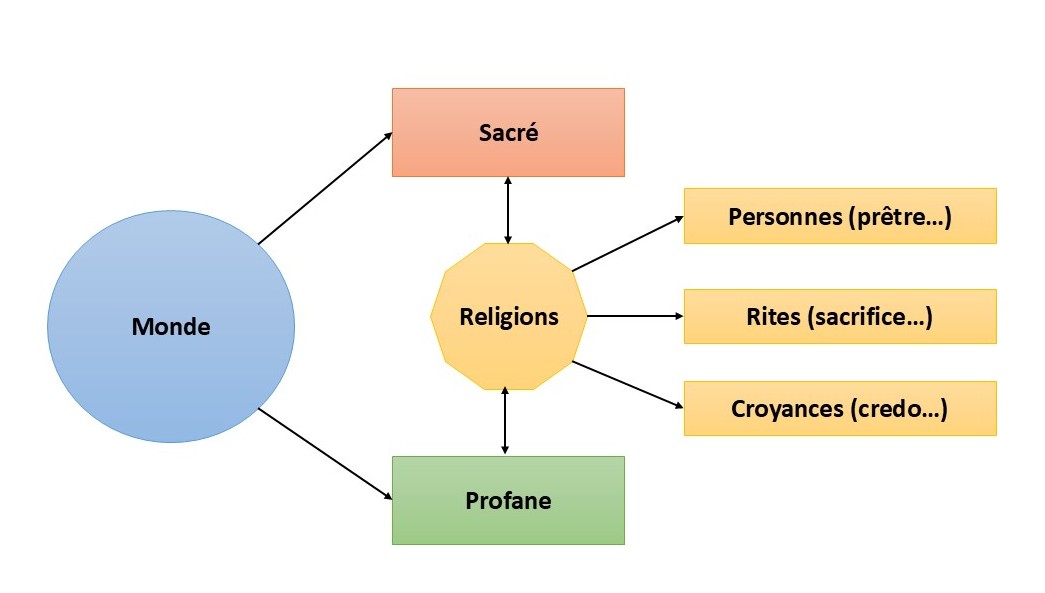

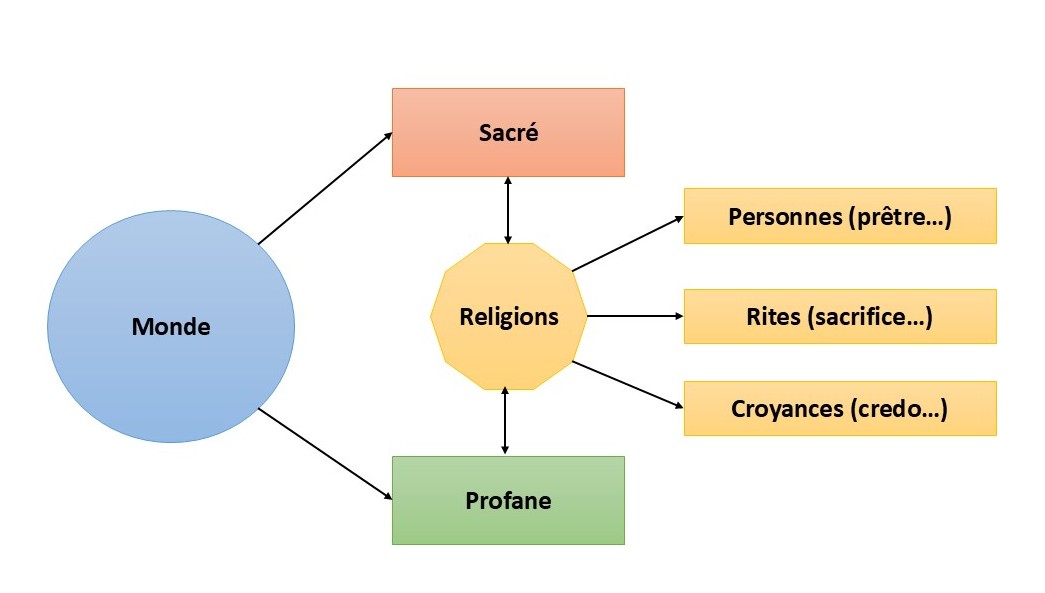

- Le sacré prend naissance dans l’appréhension de l’être humain face au monde.

- Il désigne ce qui est séparé, interdit, mis à part et inspire à la fois crainte et respect.

- Il s’oppose au profane (ce qui est ordinaire, quotidien).

- Émile Durkheim (1912) : « La religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées […] qui unissent en une même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent. »

- Mircea Eliade : La religion est la mise en relation de l’homme avec le sacré, qui structure son rapport au monde.

- « La religion a deux dimensions essentielles qui se croisent : l’une horizontale qui vise à relier les hommes entre eux ; l’autre verticale qui relie l’être humain au monde invisible, à une transcendance. » Frédéric Lenoir.

Voir l’étude sur le sacré.

Les rites funéraires et la conscience de la mort

- Des inhumations intentionnelles existent très tôt (Paléolithique moyen et supérieur). Certaines sépultures néandertaliennes montrent des gestes isolés (dépôts d’objets, utilisation d’ocre) qui peuvent indiquer des pratiques rituelles liées à la mort et à une représentation de l’après-vie. L’interprétation reste prudente (controverse sur la « fleur-séance » de Shanidar, etc.), mais l’ensemble témoigne d’une conscience symbolique relative à l’inhumation.

- Que révèlent les plus anciennes sépultures intentionnelles, attribuées à Néandertal (100 000 ans avant notre ère) ?

Elle nous montre que les vivants portaient suffisamment d’attention aux morts, du moins à certains morts, puisque la plupart n’étaient pas enterrés, pour que le corps fasse l’objet d’un traitement, d’une pratique, peut-être d’un rituel, qui le mette, aux yeux des vivants, à la fois à l’abri d’une dégradation sensible par la putréfaction et d’un démembrement, d’une dispersion, par les prédateurs nécrophages qui l’aurait ramené au même niveau que l’animal. Peut-être ne faut-il voir rien d’autre que cela dans certaines des premières sépultures, une attention particulière à quelqu’un qui vient de mourir, peut-être simplement un geste de considération, en quelque sorte. En aucun cas il ne semble possible, dans l’état actuel de nos connaissances, de parler de religion. La sépulture ne témoigne pas par elle-même du fait religieux. Tout au plus peut-on parler de pratiques, peut-être de rites au sens de règles sociales fixes et immuables. Le respect que l’on peut témoigner aux morts et même la croyance dans un certain au-delà n’implique pas une religion, même si le mot a souvent été employé par les préhistoriens à l’occasion de recherches sur l’art ou les sépultures. Bernard Vandermeersch. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S163106830500182X#bib14.

- Pour Émile Durkheim, « les premières représentations religieuses naissent de l’émotion collective face à la mort » (Les formes élémentaires de la vie religieuse, 1912).

- Le fait d’enterrer ses morts n’est pas sans signification. Surtout lorsque des totems sont destinés à les accompagner : cela indique que quelque chose d’intangible est supposé se passer après, au-delà du monde visible et matériel. « C’est la première trace d’une pensée mythique, résume le préhistorien Marcel Otte dans A l’aube spirituelle de l’humanité (Odile Jacob). Elle apparaît en même temps un peu partout sur la planète, comme la maîtrise du feu, la fabrication d’outils ou le langage. »

- Les premières sépultures avérées se trouvent dans l’actuel État

d’Israël et concernent à la fois sapiens et neanderthalensis. Comme l’explique J.-J. Hublin, les plus

anciennes sont celles de l’Homo sapiens, à Skhül (130.000 à 100.000 ans) et à Qafzeh (120.000 à 90.000

ans). Celles de l’Homo neanderthalensis à Kébara n’ont que 60.000 ans. Ceci suggère, selon le

paléontologue, une diffusion culturelle de cette pratique mortuaire de sapiens vers neanderthalensis.

Dans un tel usage, faut-il voir un embryon d’esprit religieux ? Comme le remarquent Johan De Smedt

et Helen De Cruz, travaillant à la Saint Louis University (USA), enterrer ses morts peut exprimer

simplement de la compassion. En effet, on a des preuves que les Néandertaliens aussi bien que les

premiers Homo sapiens prenaient soin de leurs malades et de leurs handicapés : on peut imaginer que

ce soin pouvait s’étendre aux personnes décédées.

Et que penser de la présence d’objets dans une sépulture ? Ainsi par exemple, dans la grotte de Qafzeh

située à environ 50 km de la mer, les ossements humains étaient accompagnés de poudre d’ocre et de

coquillages perforés. Ces objets viennent évidemment renforcer l’hypothèse d’une croyance à la survie

après la mort et donc d’un vrai début de religiosité. Par ailleurs, comme le soulignent De Smedt & De

Cruz, les objets funéraires devinrent plus fréquents il y a environ 28.000 ans, témoignant donc d’une

préoccupation accrue pour les morts. Udekem d’Acoz Gevers. Voir le lien dans la bibliothèque.

Animisme, chamanisme et totémisme comme hypothèses explicatives

- Edward Tylor, dans Primitive Culture (1871), voit dans l’animisme – croyance en des esprits animant les êtres et les choses – la « religion minimale » universelle. Pour Edward Tylor, la notion d’« animisme », celle-ci pouvait s’appliquer à toutes les religions primitives. Toutes croient que la nature est animée d’esprits, pourvus de pouvoirs bénéfiques ou maléfiques, qu’il faut craindre ou dont on doit rechercher la protection au moyen de rites et d’offrandes.

- Le mot « animisme » a été forgé partir de la notion d’« âme » (anima en latin). Pour Tylor, l’animisme désigne la croyance, répandue sur tous les continents, selon laquelle la nature est « animée ». Le Soleil, la Lune, l’eau, le feu sont des personnages vivants, dotés de volonté, qui ont le pouvoir de se déplacer (comme le Soleil ou la Lune), de se cacher ou de réapparaître. C’est grâce à eux qu’on peut vivre (l’eau de la rivière nous abreuve et fait pousser les plantes). Il faut donc les respecter, les craindre ou les vénérer. C’est aussi une âme invisible (appelée « mana » en Océanie) qui insuffle la vie aux animaux, fait pousser les plantes. Pour Edward Tylor, l’animisme est la religion originelle, le prototype de toute religion. Ces âmes, ou « esprits », habitent aussi le monde invisible de l’au-delà : âmes des ancêtres, esprits de la brousse, divinités de toutes sortes. Ils apparaissent sous forme humaine ou animale. https://lhumanologue.fr/4411/a-la-decouverte-des-religions-premieres

- James Frazer (Le Rameau d’or, 1890) distingue un passage de la magie à la religion, l’homme ayant pris conscience de son impuissance à maîtriser directement les forces de la nature.

- Face à des phénomènes naturels qui les dépassaient, tempêtes, tremblements de terre, décès, il semble que l’homme ait donné une substance à ce monde invisible, en convoquant des esprits avec lesquels il devenait possible de négocier. Le terme de chamanisme a été employé pour caractériser cette première forme de religiosité qui semble avoir touché toutes les régions du monde. Pour Frédéric LENOIR, philosophe et directeur du Monde des religions, dans son ouvrage Petit traité d’histoire des

religions, « certes, il ne s’agissait pas d’une religion au sens où nous l’entendons aujourd’hui, avec ses rites, ses mythes, son credo, mais d’un ensemble

de croyances fondées sur un tronc commun : la survie de l’âme, l’existence d’esprits « naturels », et de causes surnaturelles aux événements naturels, la

possibilité d’entrer en contact avec ces forces et de procéder à des échanges porteurs de normalisation ici-bas ».

- Le totémisme est un concept anthropologique qui désigne un mode d’organisation social et religieux, clanique ou tribal, fondé sur le principe du totem. Anne Stamm[1], ethnologue membre du CTHS, écrivait à ce propos : « un "totem" est un animal, un végétal, voire un objet fabriqué qui est considéré non seulement comme le parrain du groupe ou de l’individu mais comme son père, son patron ou son frère : un clan se dit parent de l’ours, de l’araignée ou de l’aigle ». Le totem revêt un caractère sacré.

Symbolisme et art rupestre

- Les peintures de Lascaux ou Chauvet (vers 30 000 av. J.-C.) sont interprétées comme des expressions religieuses, liées à des rituels de chasse et de fertilité.

- Mircea Eliade voit dans ces pratiques « une ouverture vers le sacré, où l’homme cherche à se relier à des puissances invisibles » (Le sacré et le profane, 1957).

- Les grottes ornées (Lascaux, Chauvet) et les figurines du Paléolithique (vénus, sculptures zoomorphes) traduisent une capacité symbolique avancée : récits mythiques possibles, rituels de chasse, ou mises en scène « sacrales » de certaines espèces. Ces manifestations apparaissent avec la complexification cognitive des Homo sapiens. (voir synthèses archéologiques et analyses iconographiques).

- « Ces représentations constituent une façon de donner vie à l’invisible et au surnaturel », note Marcel Otte.

- Le sens de ces œuvres reste mystérieux : plusieurs hypothèses s’opposent. S’agit-il d’œuvres d’art, sans autre utilité que celle de capturer la beauté d’une scène ? Étaient-elles parées de vertus magiques, l’homme capturant l’image des animaux qu’il veut attraper ? Ou traduisent-elles la volonté de dominer des forces naturelles mystérieuses ?

- Leroi-Gourhan : « Les grottes sont organisées comme des

sanctuaires. » Et il ajoute : « Un sanctuaire n’est pas organisé n’importe comment : il traduit une

certaine conception du monde, de la nature et de la surnature. » Toutefois, il souligne la complexité de

toute interprétation en ces termes : « Rien n’est plus injustifié que de supposer une sorte de

correspondance biunivoque entre religion et forme artistique. » Mais, estime-t-il, il est parfois possible,

à partir des manifestations artistiques, « d’esquisser les contours d’une ambiance religieuse ».

Postulant que l’art pariétal paléolithique traduit une vision du monde et donc doit forcément parler aussi

de l’homme, Testart en arrive alors à conclure que, en Europe, « cet art, en représentant les animaux,

parle des hommes – comme le font, par exemple, les fables de la Fontaine. L’animal est une métaphore

pour l’homme ». Et il ajoute qu’il est « probable que les catégories dans lesquelles sont rangés les

hommes sont des catégories sociales » et que l’on peut donc qualifier de ‘totémique’ la vision du

monde qui s’exprime dans l’art pariétal. Udekem d’Acoz Gevers. Voir le lien dans la bibliothèque.

- Avec le Paléolithique supérieur, il y a 40 000 ans environ, le monde du mythe « éclate » tout à coup, sous la forme d’images, artificielles cette fois, belles et troublantes, disposées au fond de grottes sanctuaires où leurs agencements se déploient. Par cette nouvelle emprise, l’homme s’attaque alors à la nature du mythe en lui donnant une consistance visuelle, mise à son service. La nature du monde y est spirituellement maîtrisée via sa représentation. Pour les hommes de la préhistoire, l’image dessinée sur les parois des grottes fut un moyen de donner vie à l’invisible et au surnaturel. Les mythologies et religions des peuples chasseurs restent dominées par le monde naturel : l’animalité y tient la place principale. L’animalité, si proche de l’homme dans son comportement, forme le véritable symbole du défi inaccessible, lancé par la partie biologique à sa propre conscience. Marcel Otte. Voir le lien dans la bibliothèque.

Liens

Voir les études en ligne dans la bibliothèque.

Suite : l’émergence de la conscience et du corps social.

Le sacré précède le religieux

Le sacré précède le religieux